Dans l’ombre des terminaux à conteneurs, une recomposition silencieuse a fait basculer les équilibres du narcotrafic : la DZ Mafia, connectée aux grands réseaux internationaux, impose ses codes. Les chiffres de la violence disent, à mots comptés, l’ampleur du phénomène.

Il est un peu plus de cinq heures, l’aube décolore la Darse 2 du port de Fos. Des silhouettes se hâtent, gilets fluorescents relevés par les phares d’un reachstacker. Rien ne distingue ce matin d’un autre, sinon une impression tenace – diffuse et partagée – que quelque part, au milieu d’une mer de conteneurs, une marchandise a déjà changé de mains sans laisser de trace. À Marseille, on a pris l’habitude d’ignorer ce que l’on ne voit pas. Et de compter, plus tard, les corps.

La scène n’est pas isolée. Elle s’insère dans une chronologie plus longue, presque tectonique. Jadis exportatrice d’héroïne à destination de l’Amérique, sous l’ère de la French Connection, la cité phocéenne a inversé ses flux : cannabis en provenance d’Afrique du Nord, cocaïne d’Amérique du Sud, héroïne de retour par les Balkans. Le port de Marseille-Fos, plus de 10 000 hectares, plus d’un million de conteneurs par an, fournit aux organisations criminelles une profondeur logistique que les contrôles – par définition échantillonnaires – ne suffisent plus à dissuader. (Source : revue Conflits, « Marseille, porte de la drogue et de l’Afrique ».)

L’angle mort

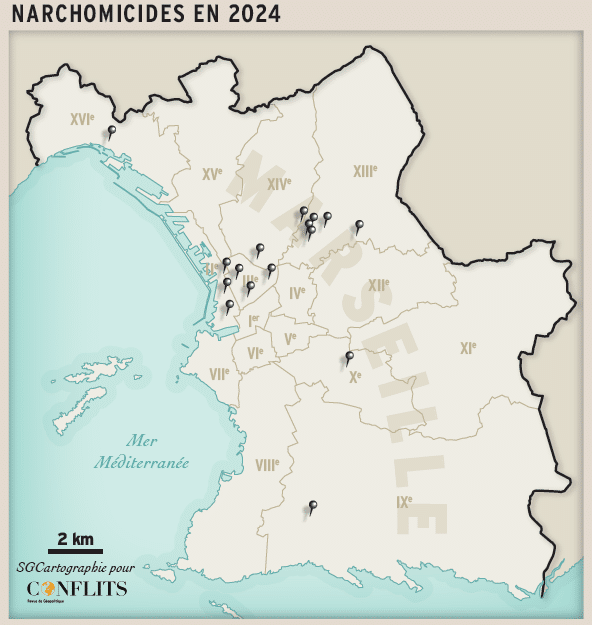

Au départ, rien qu’un bruit de fond : saisies en hausse, filières démantelées, puis, comme un contre-choc, une cartographie des points de vente qui se resserre et s’industrialise. Marseille compte, selon les services, plus d’une centaine de “plans stup” rentables. Les habitants parlent à voix basse de “narchomicides”, ce mot qui a fait irruption dans le vocabulaire policier au rythme des rafales nocturnes. Les années 2022-2024 fixent un palier : les séries d’exécutions disent un basculement. Les “guerres de clans” ne sont plus des parenthèses : elles sont la bande-son d’un marché stabilisé par la violence.

Dans ce paysage, un nom s’impose. La DZ Mafia. Trois lettres, une abréviation – «DZ» comme El Djazaïr – et une trajectoire : des quartiers nord à l’interface des ports européens, avec les Pays-Bas et l’Italie comme prolongements naturels. La structure, née autour de figures identifiées, agrège des savoir-faire logistiques et s’adosse à des alliances solides. Conflits évoque une «cartellisation» des trafics à Marseille ; l’expression, longtemps jugée excessive, a fini par s’imposer dans les notes internes.

La méthode

Le port comme matrice. Les scénarios varient peu : «rip-on/rip-off» dans les boîtes, ballots à la mer récupérés par zodiac, aimantations à la coque, complicité d’interface sur les terminaux. Les flux routiers ferment la boucle depuis l’Espagne ou les Pays-Bas. La voie aérienne, plus risquée, complète la panoplie. Le maillon faible n’est pas l’outil – scanners, chiens, ciblage – mais la disproportion entre volume et capacité de contrôle. Le trafic prospère dans cette marge.

Sur le terrain, la transformation est visible. Les points de vente sont gérés comme des surfaces commerciales : horaires, stocks, rotation des équipes, franchisés informels qui reversent une dîme. Les “ouvreurs” recrutent des profils de plus en plus jeunes. Le numérique fluidifie la main-d’œuvre : messageries chiffrées, vidéos de propagande, affichage d’une marque. Le mot revient souvent chez les policiers : branding. La DZ ne vend pas que des produits, elle vend un récit de puissance.

La Mafia DZ en chiffres et en faits

Origines : apparue dans les quartiers nord de Marseille au début des années 2010, sous l’impulsion des frères Lamine et Mehdi Laribi.

Nom : “DZ” est l’abréviation d’El Djazaïr (Algérie).

Implantation : contrôle d’une partie des points de deal marseillais (environ 150 dans l’aire urbaine selon la police en 2023).

Spécialisation : importation et distribution de cannabis (Maghreb) et de cocaïne (Amérique latine via l’Europe du Nord).

Alliances : coopération avec la ’Ndrangheta calabraise (Italie) et la Mocro Maffia (Pays-Bas), en lien avec les cartels sud-américains.

Mode opératoire : infiltration portuaire, conteneurs piégés, ballots jetés en mer, logistique routière via l’Espagne et les Pays-Bas.

Violence : 49 morts par règlements de comptes en 2023 à Marseille, dont 39 imputés à la guerre DZ Mafia – gang des Yoda (source : revue Conflits, « Marseille, porte de la drogue et de l’Afrique »).

Structure : organisation hiérarchisée, gestion à distance depuis l’étranger, recours à des exécuteurs mineurs recrutés sur les réseaux sociaux.

Marseille : Une ville sous pression

L’étiage de la violence dessine une topographie. Paternelle, Félix-Pyat, Frais-Vallon, Campagne-Lévêque : à chaque toponyme, un contentieux. Le face-à-face avec le gang des “Yoda” a fait office de test grandeur nature. La séquence, débutée en 2021, s’est racontée par salves : exécutions ciblées, représailles en série, escalade courte puis reflux à la faveur de coups de filet. Elle a laissé un constat : la DZ a tenu le choc, ajusté ses lignes, absorbé des relais. Au centre-ville, une résurgence des “Blacks” comoriens réactive d’anciennes fractures. Rien n’est figé ; tout évolue au rythme d’une économie souterraine dont les marges excèdent de loin celles de l’économie légale environnante.

Dans les cités, les habitants décrivent une “normalisation” des nuisances : scooters sans plaques, tirs en l’air, hommes en noir sans âge apparent, groupes qui disparaissent avant l’arrivée des patrouilles. L’État réplique par cycles : renforts, opérations massives, interpellations en grappes, communications calibrées. L’effet existe mais s’érode s’il n’est pas suivi d’un traitement judiciaire rapide et d’un accompagnement social qui dépasse l’instant policier. Entre deux opérations, les réseaux réajustent leurs schémas.

La singularité de la DZ tient moins à son ancrage marseillais qu’à ses connexions. L’alliance avec la ’Ndrangheta sécurise l’accès à la cocaïne ; les ports d’Anvers et de Rotterdam offrent une profondeur stratégique qui dilue le risque. La France n’est plus l’unique théâtre du jeu, elle en est une plateforme. Les figures dirigeantes – parfois à l’étranger – pilotent à distance, fragmentent les responsabilités, cloisonnent les équipes. «L’uberisation» de la violence, via des exécutants mineurs recrutés en ligne, est un symptôme plus qu’une cause : elle souligne la résilience d’une structure qui n’expose ni ses cadres, ni ses flux financiers.

Une grammaire du risque

Sur le plan sécuritaire, trois tendances convergent.

- Professionnalisation logistique. La chaîne d’importation s’industrialise, standardise des procédés, tire parti des angles morts portuaires.

- Monétisation de la terreur. La violence n’est pas gratuite ; elle régule le marché, sanctionne la trahison, crédibilise une marque.

- Hybridation locale-globale. L’organisation reste enracinée dans des quartiers – vivier de main-d’œuvre, contrôle de la distribution – mais raisonne en corridors européens.

Pour les pouvoirs publics, l’équation est complexe : intensifier les contrôles sans obérer l’activité des terminaux ; frapper haut sans laisser se reconstituer la base ; synchroniser la réponse judiciaire avec les partenaires européens ; restaurer une crédibilité au quotidien dans les quartiers. Les arbitrages se heurtent aux contraintes budgétaires, à la lenteur des procédures, à la plasticité des réseaux.

Marseille : de la Frensh connection à la DZ Mafia

Marseille n’a pas découvert le crime ; elle en a, en quelque sorte, changé de régime. La French Connection avait ses laboratoires, ses chimistes, ses intercesseurs ; l’époque présente a ses conteneurs, ses data et ses alliances. Le continuum historique n’est pas anodin. Il rappelle que la ville a toujours été un carrefour – d’hommes, de flux, d’opportunités – et que le crime sait, mieux que d’autres, lire les cartes maritimes.

Dans les archives, on retrouve des noms – Carbone, Spirito, Guérini – et des sigles – CIA, CGT – qui racontent un temps où l’État fermait certaines portes et en ouvrait d’autres. Aujourd’hui, les sigles ont changé, pas les contraintes : un port, des intérêts, une opinion. Conflits parle de “mexicanisation”. Le mot choque, mais il est devenu un repère commode pour décrire l’alignement d’indices : armes de guerre, scènes d’exécution, intimidations systématiques, territoires sous tutelle de fait.

Les statistiques de morts et de saisies forment un langage pauvre mais nécessaire. Elles fixent des seuils, dessinent des courbes, donnent prise au débat. Elles ne disent pas l’essentiel : la banalisation de la peur, le renoncement progressif à l’espace public, l’économie du silence. Elles taisent, aussi, la plasticité de réseaux qui savent muter pour survivre.

Dans une petite salle d’audience, un prévenu explique d’une voix blanche qu’il “faisait juste les courses”. Le procureur détaille les horaires, les plaques, les échanges cryptés. Au-dehors, la ville continue, indifférente en apparence. Fos avale un autre porte-conteneurs.

Jusqu’où vont les liens entre la DZ Mafia et El Mouradia ?

La montée en puissance de la Mafia DZ ne se limite pas à une simple dynamique criminelle. Elle soulève, en filigrane, une interrogation plus dérangeante : celle de ses éventuels rapports avec des segments du pouvoir algérien. L’acronyme même – “DZ” pour El Djazaïr – résonne comme un marqueur identitaire, assumé, qui dépasse le seul ancrage marseillais.

Dans les cercles spécialisés, certains s’interrogent : jusqu’où Alger tolère-t-elle, voire instrumentalise-t-elle, ce réseau structuré ? La tentation existerait, dans un contexte de tensions récurrentes avec Paris, d’utiliser ces relais criminels comme leviers d’influence – en France, en Afrique subsaharienne, et plus largement dans l’espace méditerranéen. La Mafia DZ pourrait alors devenir un outil d’ombre, capable de peser sur des territoires entiers par la drogue et la violence, mais aussi de brouiller les lignes de la décision politique dans la capitale française.

Rien n’accrédite officiellement une telle hypothèse. Mais l’histoire a montré combien le crime organisé et les appareils d’État, surtout en période de confrontation, peuvent trouver des convergences d’intérêt. À Marseille, les fusillades disent déjà l’imbrication du narcotrafic dans le tissu social. La question demeure entière : demain, la Mafia DZ pourrait-elle servir de bras armé informel d’une influence algérienne sur la France ?

Référence structurante : Ana Pouvreau, « Marseille, porte de la drogue et de l’Afrique », revue Conflits, n° 58 (“Drogues : La France submergée”), en ligne : https://www.revueconflits.com/marseille-porte-de-la-drogue-et-de-lafrique/