Depuis le printemps 2025, le Maroc est confronté à une séquence d’attaques hybrides combinant cyber-intrusions massives, fuites scénarisées de données sensibles et campagnes médiatiques orchestrées autour d’un récit de fragilisation monarchique.

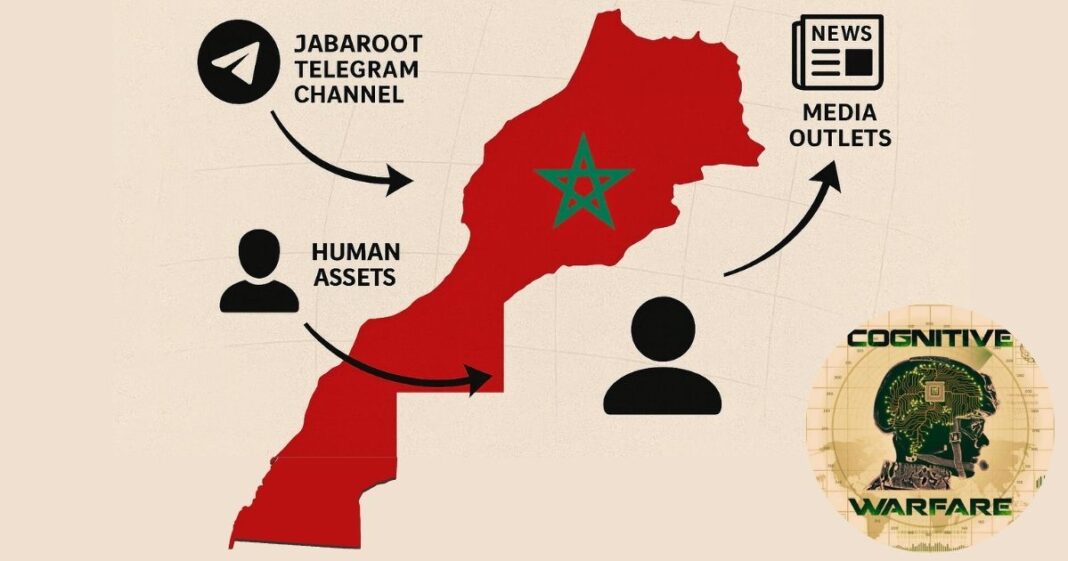

Ces offensives convergentes – portées notamment par le canal Telegram « Jabaroot » et par une série d’articles publiés en août dans Le Monde – ont ciblé tour à tour les institutions (CNSS, ANCFCC, Justice), les services de sécurité (DGST, DGED) et enfin la monarchie elle-même, en la personne du Roi Mohammed VI et de SAR le Prince Moulay El Hassan.

Si nul ne conteste aujourd’hui la matérialité des intrusions – qu’il s’agisse des millions de fichiers sociaux de la CNSS, des archives foncières de l’ANCFCC ou encore des dossiers judiciaires subtilisés – le débat reste ouvert sur l’attribution. Deux hypothèses, nourries par des indices et des faisceaux de convergences, polarisent l’analyse :

- La piste algérienne, qui s’appuie sur les marqueurs revendiqués par « Jabaroot » et sur l’hostilité historique d’Alger. Le régime algérien, affaibli par ce qui est perçu comme son plus grand revers diplomatique depuis l’indépendance et incapable de répondre à la main tendue du Roi Mohammed VI, aurait pu recourir à une guerre sale pour tenter d’éroder la stabilité et le prestige du Maroc.

- La piste Hijaouy/Tahnoun, qui met en avant un ancien cadre de la DGED, devenu dissident médiatique. Son récit est amplifié par des soutiens français (Claude Moniquet, Alain Juillet), mais aussi par des relais numériques tels que le youtubeur Hicham Jerando et sa chaîne Tahadi, qui ont tenté de structurer un « Mouvement du Maroc de demain ». Cette dissidence de façade s’inscrit, selon le néo-centre d’étude Geopolitical Horizons Institute, dans la doctrine de guerre cognitive développée par le maître espion émirati Tahnoun ben Zayed.

Cette note conclut que :

- Le Maroc fait face à une guerre cognitive structurée, qui vise moins à détruire ses institutions qu’à éroder la confiance et miner la légitimité monarchique.

- La visibilité internationale du Royaume – succès diplomatiques en Afrique, stabilité politique rare dans la région, hub logistique et financier – l’expose désormais à la jalousie et aux offensives informationnelles de puissances concurrentes. Cette vulnérabilité se déploie dans un contexte mondial d’une dangerosité inédite : le retour assumé des guerres interétatiques, la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, l’effritement des frontières héritées des accords Sykes-Picot et la reconfiguration du Moyen-Orient, autant de secousses qui redessinent les équilibres stratégiques. À cela s’ajoute l’épuisement du modèle libéral forgé après 1945, désormais contesté dans sa capacité à garantir sécurité, prospérité et stabilité. Dans ce nouvel ordre mouvant, le Maroc se retrouve à la fois comme acteur stabilisateur et comme cible privilégiée des guerres de l’ombre.

- L’absence de communication structurée du gouvernement Akhannouch amplifie la vulnérabilité : le silence officiel laisse prospérer les narratifs hostiles.

Dans un monde où l’information est devenue champ de bataille, le succès diplomatique et sécuritaire du Maroc constitue désormais une cible.

La piste algérienne : revers diplomatique et guerre sale

La première hypothèse renvoie au rival historique : l’Algérie. Le régime algérien traverse aujourd’hui une phase critique. En quelques années, il a subi ce que nombre d’analystes considèrent comme le plus grand revers diplomatique depuis l’indépendance : la consolidation de la position marocaine sur la question du Sahara, la reconnaissance internationale croissante de la marocanité du territoire, et la montée en puissance économique et diplomatique de Rabat sur le continent africain.

Sur le plan interne, le pouvoir est à bout de souffle. Le pays est miné par une crise institutionnelle chronique, une économie dépendante des hydrocarbures et une jeunesse frustrée par l’absence de perspectives. La main tendue du Roi Mohammed VI – appel réitéré au dialogue et au dépassement du conflit – n’a pas trouvé de réponse constructive à Alger. Au contraire, elle a poussé le régime dans ses derniers retranchements, révélant son incapacité à assumer un rapprochement sincère.

Dans ce contexte, certains observateurs estiment que l’Algérie pourrait avoir choisi de recourir à une guerre sale, faite de fuites scénarisées, de campagnes de dénigrement et d’influence informationnelle, pour tenter de fragiliser ce qu’elle n’a pas réussi à contenir sur le terrain diplomatique. Le canal Jabaroot, avec ses pseudonymes « dz », son lexique anti-marocain et ses narratifs corrosifs, s’inscrirait dans cette logique de revanche indirecte.

La piste Hijaouy : dissidence fabriquée et projection émiratie

La deuxième hypothèse met en avant le rôle d’un personnage devenu central dans cette séquence : Mehdi Hijaouy, ancien cadre de la DGED, désormais réfugié quelque part. Hijaouy s’est progressivement mué en figure de « dissident persécuté », un profil calibré pour séduire les sensibilités occidentales, prompt à dénoncer les services marocains et à incarner la victime solitaire d’un système opaque.

Cette lecture a été formalisée et synthétisée par un rapport du think tank tangérois Geopolitical Horizons Institute – IGH, publié en août sous le titre Emirati Cognitive Warfare Against Morocco. Selon cette analyse, Hijaouy n’est pas un simple exilé mais une pièce d’un dispositif transnational, adossé à des réseaux français (anciens cadres de la DGSE) et à la doctrine de guerre cognitive développée par Abou Dhabi sous la houlette du prince Tahnoun ben Zayed, deuxième homme fort de l’émirat.

- Jerando et Tahadi : la caisse de résonance numérique

L’hypothèse Hijaouy s’est trouvée renforcée par les connexions avérées avec Hicham Jerando, youtubeur marocain installé au Canada, suivi par une large audience grâce à sa chaîne Tahadi. Jerando, connu pour ses diatribes virulentes contre les institutions, aurait coordonné ses prises de parole avec Hijaouy, donnant à ce dernier une visibilité numérique que les médias classiques ne lui auraient sans doute jamais accordée.

Ensemble, ils auraient même tenté de formaliser leur alliance dans un projet politique baptisé « Mouvement du Maroc de demain », présenté comme une alternative citoyenne, mais sans réelle implantation sur le terrain. Ce mouvement, encore embryonnaire, a vu sa crédibilité entamée par les démêlés judiciaires de certains proches de Jerando, condamnés pour diffamation et escroquerie. Mais dans l’écosystème de la guerre cognitive, l’authenticité importe moins que l’effet viral. Jerando et Tahadi offrent une caisse de résonance populaire, capable de traduire en langage émotionnel les accusations portées par Hijaouy et de mobiliser une partie de la diaspora.

- Le Monde de Xavier Niel et la mécanique de convergence

C’est dans ce contexte que la série d’articles publiée fin août par Le Monde a agi comme un catalyseur. Présentée comme une enquête journalistique, la séquence sur « l’énigme Mohammed VI » a réactivé le lexique de la « fin de règne », multipliant les spéculations sur la santé du souverain et l’opacité du système. Le timing, à quelques jours des nouvelles fuites de Jabaroot, n’a pas manqué d’interpeller : hasard de calendrier ou synchronisation stratégique ? Quoi qu’il en soit, la volonté est la même : renforcer le narratif d’une monarchie «supposée fragilisée» et le diffuser bien au-delà des cercles militants.

- Les dessous techniques d’une guerre cognitive

Derrière les récits, des éléments techniques donnent la mesure du professionnalisme de l’opération.

- Les données diffusées par Jabaroot ne sont pas brutes : elles sont scénarisées, accompagnées de récits émotionnels et d’éléments graphiques.

- L’infrastructure reposerait selon IGH sur des serveurs basés à Chypre, aux Seychelles et en Lettonie, assurant l’anonymisation et la dispersion juridique.

- Les diffusions suivraient des rythmes nocturnes correspondant à l’heure GMT+4, signature temporelle qui renvoie à une zone de coordination moyen-orientale, croit savoir IGH.

- Enfin, les visuels et avatars utilisés portent la trace de technologies génératives (IA), avec des vidéos montées, sous-titres bilingues et musiques dramatiques, autant d’outils conçus pour maximiser l’impact émotionnel.

Ces éléments confortent l’idée d’une opération sophistiquée, où le récit importe autant que la donnée brute, et où l’architecture technique est pensée pour brouiller l’attribution.

Guerre cognitive : un nouveau front stratégique

Qu’elle soit pilotée depuis Alger avec l’appui de relais français, ou orchestrée par Hijaouy et ses soutiens français et émiratis, la séquence actuelle relève d’une logique commune : la guerre cognitive. Celle-ci ne vise pas les frontières physiques mais les frontières mentales : la confiance, la légitimité, la cohésion nationale. Les fuites de données ne sont pas des fins en soi ; elles servent de matière première à des récits calibrés pour fragiliser le lien entre le peuple et ses institutions, pour semer le doute chez les partenaires étrangers, pour éroder l’image d’un Maroc stable et conquérant.

Le Maroc, trop visible ?

Paradoxalement, si le Maroc est aujourd’hui ciblé, c’est parce qu’il est devenu trop visible. Sa diplomatie africaine proactive, sa stabilité monarchique rare dans la région, son hub logistique et financier incarné par Tanger Med et Casablanca Finance City, son rôle médiatique dans les grands dossiers internationaux, ses éclats footballistiques : autant de succès qui suscitent rivalités et hostilité. Être une puissance émergente, c’est aussi attirer les feux croisés de la compétition informationnelle.

Mais la principale fragilité du Royaume n’est pas technique. Elle est communicationnelle. Face à ces attaques, le gouvernement Akhannouch s’est muré dans le silence, laissant le champ libre aux adversaires pour imposer leur récit. Dans un monde où l’information est arme, se taire revient à se désarmer.

Le Maroc traverse aujourd’hui une épreuve de maturité stratégique. Les attaques dont il est victime révèlent autant sa vulnérabilité cognitive que son importance géopolitique. Dans ce nouvel ordre mondial, la souveraineté ne se défend plus seulement sur le terrain militaire ou économique, mais aussi dans l’arène des perceptions.

Le Royaume doit désormais accepter que la guerre cognitive est devenue une donnée structurelle de son environnement. L’encaisser, la documenter, y répondre, et surtout imposer son propre narratif : tel est le défi d’un pays dont le succès même a fait une cible.