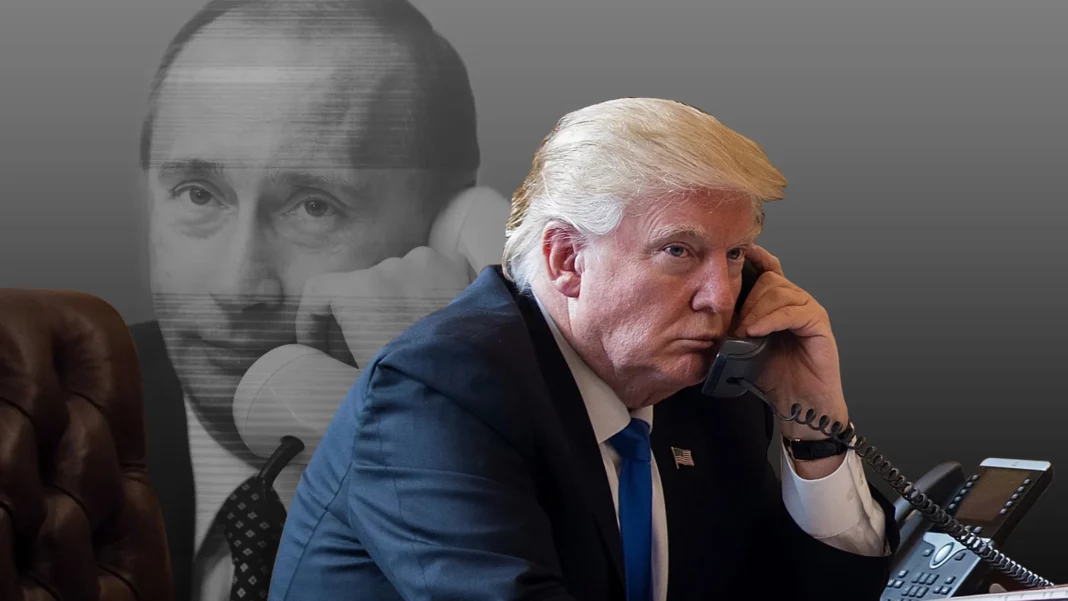

L’appel du 18 mars 2025 entre Donald Trump et Vladimir Poutine marque une tentative de relance du dialogue russo-américain sur la guerre en Ukraine. Axé sur un cessez-le-feu partiel de 30 jours, des négociations imminentes au Moyen-Orient et un échange de prisonniers, cet échange révèle à la fois des avancées tactiques et les limites persistantes d’une paix durable, dans un contexte de divergences stratégiques et de pressions internationales.

Résumé exécutif

L’échange téléphonique de 150 minutes entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, tenu le 18 mars 2025, visait à explorer des pistes de désescalade dans le conflit ukrainien. Les principaux résultats incluent un cessez-le-feu partiel de 30 jours sur les infrastructures énergétiques, le lancement de négociations dès le 23 mars en Arabie Saoudite, et un échange de prisonniers prévu le 19 mars. Toutefois, l’absence d’accord global et les divergences persistantes sur les conditions de paix soulignent les limites de cette initiative.

Points clés de l’accord

- Cessez-le-feu limité : Suspension des frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes pour 30 jours, effective dès le 19 mars. Objectif : réduire les tensions humanitaires avant les négociations.

- Négociations imminentes : Discussions prévues à partir du 23 mars dans un pays tiers (Arabie Saoudite pressentie). Format et participants restent à préciser.

- Échange humanitaire : Libération de 350 prisonniers (175 par camp) le 19 mars, accompagnée du transfert de 23 soldats ukrainiens blessés vers des hôpitaux russes.

Positions des parties prenantes

- Trump : Prône une résolution rapide, sans s’engager sur des concessions précises. Ton conciliant envers Moscou, conforme à sa ligne de non-confrontation avec Poutine.

- Poutine : Maintient des exigences maximalistes (fin de l’aide occidentale à Kiev, démilitarisation partielle de l’Ukraine), incompatibles avec les intérêts ukrainiens et occidentaux.

Réactions internationales

- Ukraine (Zelensky) : Scepticisme marqué, demande de garanties et d’inclusion dans le processus. Crainte d’un affaiblissement stratégique.

- Europe (Macron, Scholz) : Réaffirmation du soutien à Kiev et appel à une approche multilatérale.

- États-Unis (opposition interne) : Critiques d’une frange démocrate dénonçant une légitimation des ambitions russes.

Analyse

Cet appel reflète une tentative de repositionnement diplomatique de Trump, visant à rétablir un canal direct avec Moscou. Le cessez-le-feu partiel et l’échange de prisonniers constituent des avancées tactiques, mais les conditions russes – notamment l’arrêt de l’aide militaire à l’Ukraine – restent un obstacle majeur. La viabilité des négociations dépendra de la capacité à impliquer l’Ukraine et ses alliés, ainsi que de la pression exercée par Washington pour obtenir des concessions réciproques de Moscou.

Perspectives

Les pourparlers de Riyad (23-25 mars) seront un indicateur clé. Trois scénarios possibles :

- Progrès limité sur des mesures humanitaires, sans accord global.

- Blocage rapide en raison de l’intransigeance russe et du rejet ukrainien.

- Émergence d’un compromis minimaliste, sous pression américaine, mais au prix de tensions avec l’OTAN.