Ce qui ressemble à une énième montée de tensions entre New Delhi et Islamabad pourrait, en réalité, relever d’une tectonique beaucoup plus vaste. À l’ombre des affrontements visibles, une recomposition stratégique majeure se dessine, et la Chine en est clairement la cible. À mesure que s’intensifie la rivalité sino-américaine, certains acteurs périphériques — le Pakistan en tête — deviennent les nouveaux théâtres d’une guerre d’architecture.

Alors que les tensions entre l’Inde et le Pakistan atteignent un nouveau sommet avec le lancement de l’Opération Sindoor, une série de frappes aériennes indiennes ciblant des infrastructures terroristes présumées au Pakistan et au Cachemire administré par le Pakistan, la région se retrouve au bord d’une escalade majeure.

Une lecture superficielle de ces tensions manquerait l’essentiel. Ce que l’on présente comme un conflit régional récurrent pourrait bien s’inscrire dans une séquence stratégique beaucoup plus vaste : celle de la reconfiguration géopolitique de l’Asie autour de l’endiguement de la Chine.

Et si Islamabad était devenue le talon d’Achille du rêve chinois ?

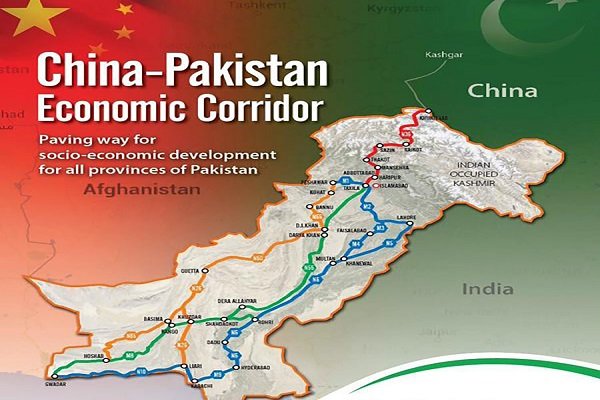

Le Pakistan n’est plus aujourd’hui l’allié indéfectible des États-Unis qu’il fut durant la guerre froide, l’intervention soviétique en Afghanistan ou encore la lutte contre le terrorisme post-11 septembre. Le tournant s’est accéléré en 2011, avec l’élimination d’Oussama ben Laden à Abbottabad sans coordination avec Islamabad — un acte perçu comme une trahison stratégique par l’opinion pakistanaise. Depuis, Pékin a comblé le vide, offrant au Pakistan un partenariat jugé plus fiable, structuré autour du China–Pakistan Economic Corridor (CPEC), pièce maîtresse de la Belt and Road Initiative (BRI).

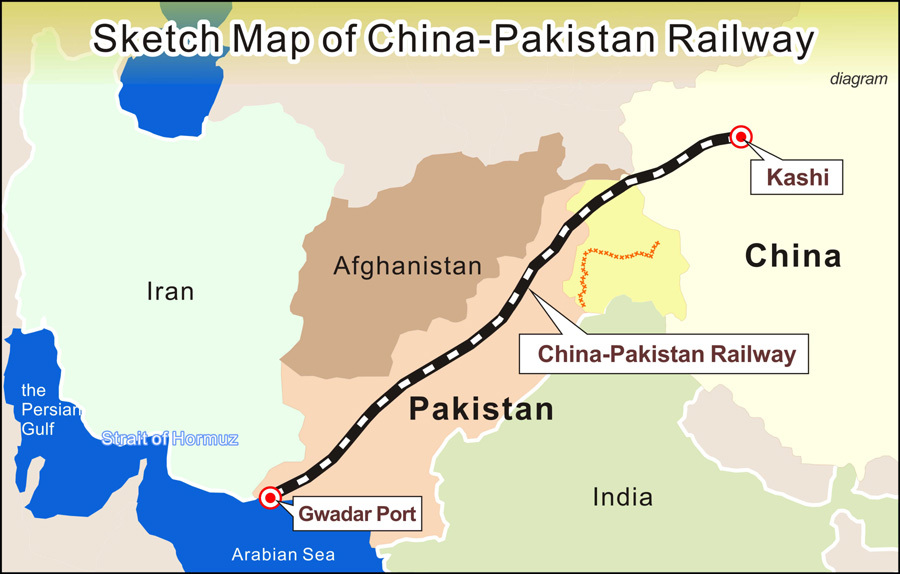

Ce corridor, qui relie la province chinoise du Xinjiang à la mer d’Arabie via le port de Gwadar, constitue une échappatoire vitale pour Pékin, lui permettant d’éviter les goulots d’étranglement comme le détroit de Malacca. Mais en s’arrimant à la Chine, le Pakistan est devenu une cible désignée. Dans la stratégie d’endiguement mise en œuvre par les États-Unis et leurs alliés, la fragilisation d’Islamabad — par des tensions internes, des pressions économiques ou des manœuvres indirectes — pourrait saboter cet axe logistique clé et contenir l’expansion maritime de la Chine vers l’ouest.

Un voisin afghan devenu encombrant après le retrait américain

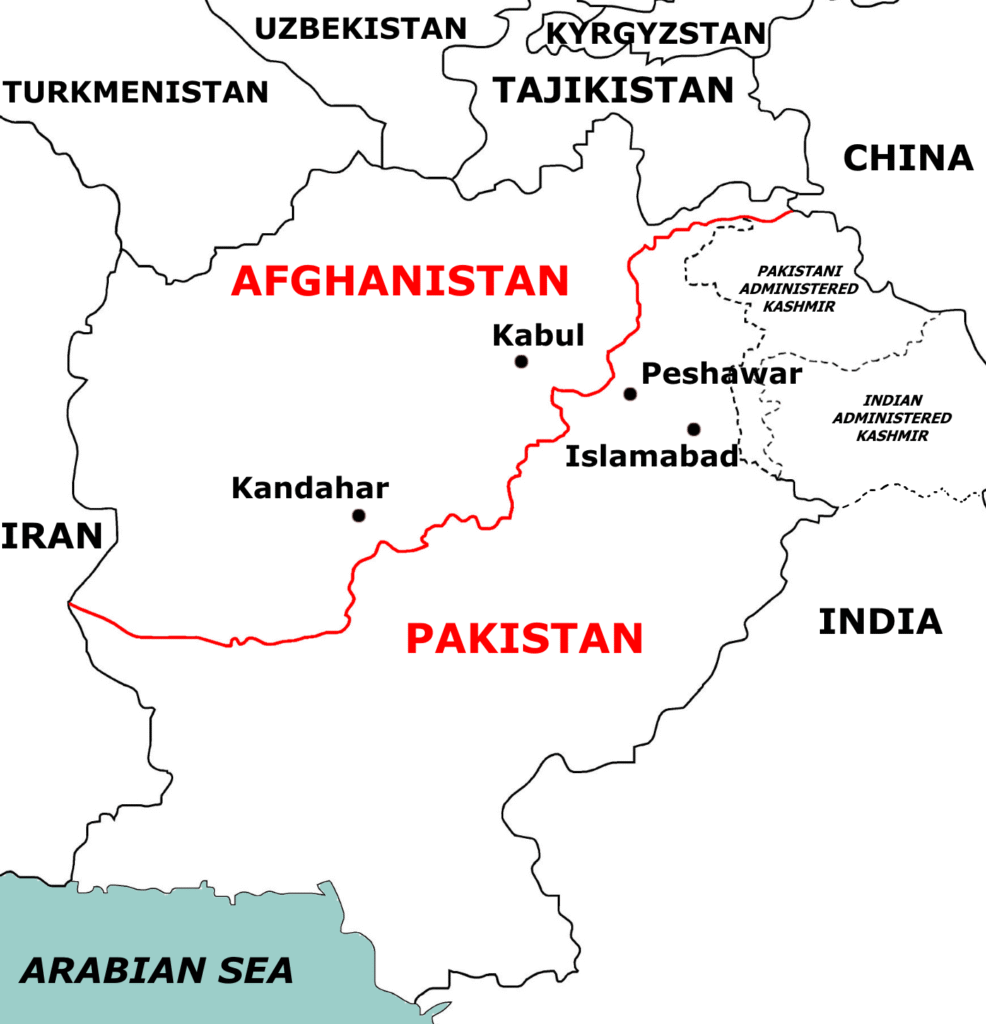

L’autre facteur aggravant pour Islamabad est la gestion post-traumatique du retrait américain d’Afghanistan en 2021. Si, dans un premier temps, le retour au pouvoir des talibans semblait conforter la profondeur stratégique du Pakistan, la réalité s’est vite retournée contre lui. L’explosion des attaques du Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) depuis la fin de la présence américaine — alimentées par le matériel militaire abandonné sur le sol afghan — a transformé les zones frontalières en poudrière.

Plus de 2 500 décès liés au terrorisme ont été enregistrés en 2024, un record depuis près d’une décennie. Le régime taliban, désormais conforté par des relais qataris et courtisé par d’autres puissances, n’a ni l’intérêt ni la volonté de contenir les groupes hostiles à Islamabad, remettant en cause l’alliance de proximité que le Pakistan pensait durable. L’influence croissante du Qatar, acteur central de l’accord de Doha, suscite aussi des craintes à Islamabad, qui voit son rôle traditionnel de médiateur régional rivalisé, voire contourné, dans les nouvelles équations afghanes.

La chute d’Imran Khan : réalignement interne ou opération géopolitique ?

C’est dans ce contexte que l’on peut relire l’arrestation et la condamnation d’Imran Khan à 14 ans de prison en 2025. Officiellement poursuivi pour corruption, l’ancien Premier ministre — farouchement critique de Washington et fervent promoteur de l’axe Pékin–Islamabad–Téhéran — a été écarté du jeu politique pour dix ans. Une élimination politique perçue par ses partisans comme une manœuvre de l’establishment militaire, traditionnellement plus aligné sur les priorités occidentales.

Faut-il y voir une opération de «réalignement stratégique» du Pakistan, orchestrée de l’intérieur pour réintégrer partiellement la logique américaine de containment de la Chine ? La question mérite d’être posée, surtout au regard des tensions parallèles avec l’Afghanistan, de la montée du radicalisme dans les provinces frontalières, et du retour en grâce de certains cercles pro-Washington à Islamabad.

L’Inde, Israël et les Émirats : une nouvelle alliance triangulaire dans l’ombre du Pentagone ?

Depuis quelques années, une entente géostratégique discrète mais puissante se forme entre l’Inde, Israël et les Émirats arabes unis — adossée aux États-Unis. Surnommée « Indo-Abrahamic » ou « I2U2 », cette alliance va bien au-delà des intérêts économiques ou technologiques : elle redessine les lignes d’un axe pro-américain allant de la Méditerranée orientale au sous-continent indien.

- Israël est devenu l’un des premiers fournisseurs d’armement de l’Inde1, y compris en matière de drones et de technologies de surveillance.

- Les EAU, et l’Inde ont considérablement renforcé leur coopération militaire ces dernières années, à travers des exercices conjoints comme «Desert Cyclone», des accords industriels en défense et des projets de transfert de technologies, dont le système de missiles indien Akash. Cette dynamique stratégique s’appuie également sur la présence d’une importante diaspora indienne aux EAU, estimée à environ 4 millions de personnes, représentant plus de 35 % de la population totale du pays.

Dans ce schéma, l’Inde devient le bras régional de la stratégie indo-pacifique de Washington, à la fois partenaire économique et pilier militaire.

I was pleased to take part in the I2U2 summit with the leaders of India, Israel & the US. Economic cooperation is integral to achieving peace, security & progress, and by strengthening our partnerships we can create new opportunities & work together to address shared challenges. pic.twitter.com/1tIUxwBSHk

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 14, 2022

Du détroit d’Ormuz à la mer de Chine : un encerclement en construction ?

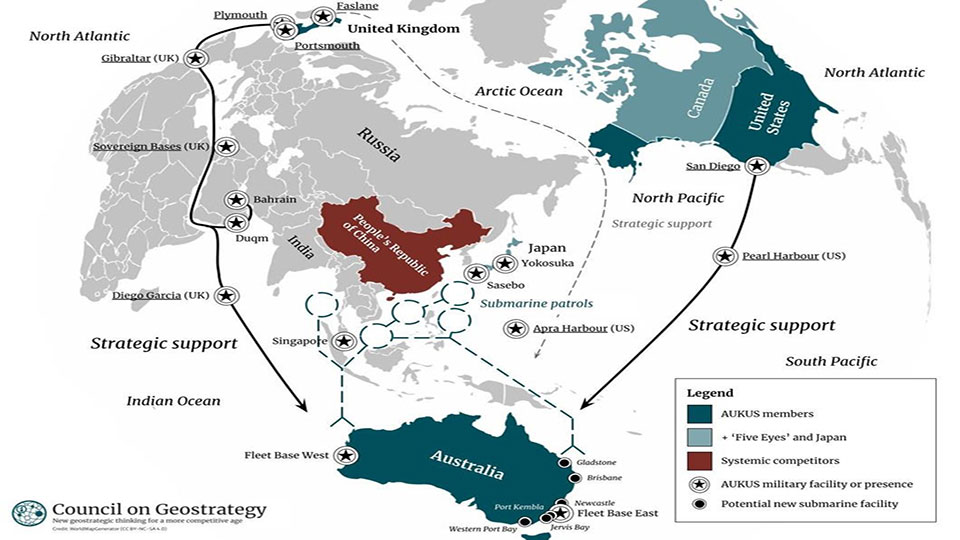

L’axe Pékin-Islamabad-Téhéran pourrait bientôt se trouver étouffé sur ses flancs maritimes. D’un côté, la mer d’Arabie, essentielle pour les importations énergétiques chinoises, devient instable ; de l’autre, la mer de Chine méridionale est quadrillée par les alliances navales du Quad (États-Unis, Inde, Australie, Japon) et de l’AUKUS (États-Unis, Royaume-Uni, Australie).

Plus au sud, Singapour, les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie renforcent leurs liens sécuritaires avec les États-Unis, formant un «arc indo-marin», une ceinture de dissuasion autour du périmètre chinois. Washington dessine un arc stratégique allant de l’Asie du Sud à l’Asie-Pacifique, visant à freiner l’expansion chinoise par un encerclement multi-niveaux.

Le Pakistan : maillon faible ou ligne de fracture du nouvel ordre mondial ?

Acculé par la crise économique, miné par l’instabilité intérieure, le Pakistan est pris en tenaille : partenaire stratégique de la Chine, mais fragilisé sur ses frontières, isolé de ses anciens alliés du Golfe, et confronté à une hostilité croissante de New Delhi renforcée par ses alliances occidentales.

La déstabilisation du Pakistan ne serait donc pas une dérive, mais un levier stratégique : si Islamabad tombe, le couloir énergétique chinois s’effondre, et avec lui une partie de la viabilité de la BRI.

L’ombre d’une guerre longue, silencieuse, mais totale

La guerre contre le Pakistan n’est peut-être pas une guerre contre le Pakistan. Elle pourrait bien être la première escarmouche d’un conflit plus vaste, plus diffus, qui vise à remodeler les équilibres géopolitiques asiatiques en comprimant les marges de manœuvre de Pékin.

Entre les alliances nouvelles (I2U2), les figures éliminées (Imran Khan), les corridors contestés (CPEC), et les manœuvres navales de l’Indo-Pacifique, c’est la géographie stratégique du XXIe siècle qui se redessine — et elle se fait de moins en moins favorable à la Chine.

- Selon les données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) couvrant la période 2020–2024, l’Inde a représenté 34 % des exportations d’armes israéliennes, en faisant le premier client d’Israël sur cette période . ↩︎