À Jakarta, un débat sensible agite la classe politique et les milieux diplomatiques : l’attitude mesurée du président indonésien Prabowo Subianto envers Israël est-elle le fruit d’un calcul stratégique, ou le reflet d’une proximité avec des cercles d’affaires liés à la dynastie Rothschild ?

L’affaire a éclaté fin septembre, lorsqu’un panneau publicitaire en Israël a affiché le visage de Prabowo aux côtés de Donald Trump, Benjamin Netanyahu et Mohammed ben Zayed, sous le slogan du « plan de paix régional ». À première vue anodine, l’image a choqué en Indonésie, pays musulman le plus peuplé du monde et soutien historique de la cause palestinienne.

Un ton inhabituellement conciliant à l’ONU

Quelques jours avant l’apparition du panneau, le chef de l’État indonésien avait surpris la communauté internationale à la tribune de l’ONU. Tout en réaffirmant son attachement à la création d’un État palestinien, il avait ajouté que la paix exigeait aussi de « reconnaître, respecter et garantir la sécurité d’Israël ».

Une nuance sémantique saluée à Tel-Aviv, mais jugée trop conciliante par une partie de l’opinion indonésienne, surtout alors que la guerre à Gaza faisait rage et que plusieurs dirigeants latino-américains réclamaient des poursuites contre le gouvernement israélien.

La piste Rothschild

C’est dans ce contexte que les projecteurs se sont tournés vers les liens anciens entre la famille Djojohadikusumo, dont est issu Prabowo, et Nathaniel “Nat” Rothschild, héritier de la célèbre dynastie bancaire européenne.

Le frère cadet du président, Hashim Djojohadikusumo, a reconnu avoir collaboré par le passé avec Rothschild dans des projets miniers et énergétiques en Indonésie. S’il affirme que ces relations d’affaires ont pris fin en 2013, il admet rester « ami » avec l’investisseur britannique.

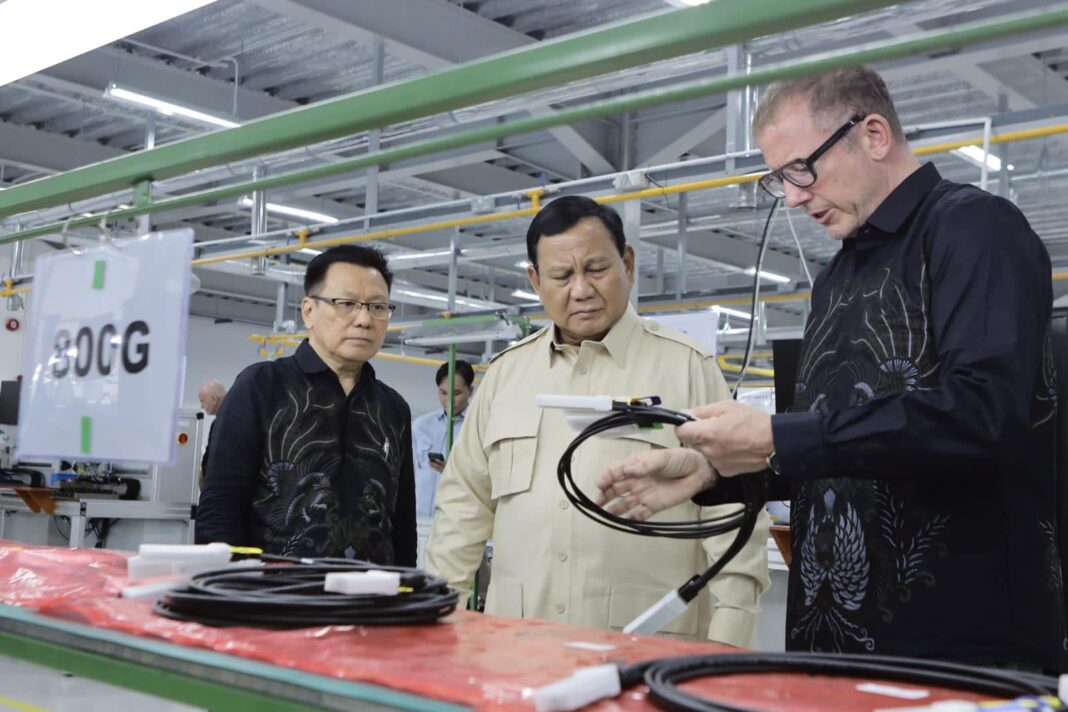

L’épisode le plus marquant reste celui d’août 2024, lorsque Prabowo, encore président élu, est apparu aux côtés de Nat Rothschild lors de l’inauguration d’une usine de câblage Volex à Batam, zone franche proche de Singapour. Les deux hommes, souriants, avaient alors salué « l’ouverture d’une nouvelle ère d’investissement international ».

Pour de nombreux observateurs, l’image d’un président nationaliste célébrant un partenariat avec un financier mondialement associé aux réseaux pro-occidentaux a semé le trouble.

Le ministère des Affaires étrangères a répété que la reconnaissance d’Israël ne pourrait intervenir qu’après la création d’un État palestinien souverain, position inchangée depuis des décennies.

Les proches du président insistent également sur la dimension « pragmatique » de sa diplomatie : dans un contexte géopolitique mouvant, l’Indonésie cherche à préserver son influence régionale tout en évitant l’isolement diplomatique face aux puissances occidentales.

Reste que la coïncidence entre cette ouverture verbale et les apparitions répétées de Prabowo dans des cercles d’affaires mondiaux entretient une suspicion persistante. Dans les médias indonésiens, certains analystes évoquent une «influence molle» : non pas un diktat économique, mais une forme de socialisation des élites où la prudence diplomatique devient la norme implicite.

« Les amitiés de haut niveau ne font pas la politique étrangère, mais elles façonnent parfois la manière de la présenter », résume un chercheur du centre indonésien Lab45, cité par The South China Morning Post.

Pour l’heure, el Président Prabowo semble jouer une partition d’équilibriste : réaffirmer la solidarité avec la Palestine, tout en se positionnant comme un acteur modéré capable, le moment venu, de dialoguer avec Israël. Mais à Jakarta, beaucoup redoutent que cette ambiguïté n’érode l’un des piliers de la diplomatie indonésienne : le soutien sans compromis à la cause palestinienne.